初中语文散文小说阅读答题技巧

一、记叙文阅读考点及答题技巧

(一) 小说阅读

| 小 说 | 定 义 | 小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会

生活的文学体裁。小说是与诗歌、散文、戏剧并列的四大文学样式之一。 |

||||

| 分类 | 按篇幅及 容量分 | 长篇、中篇、短篇和微型小说(小小说)。 | ||||

| 三要素 | 人 物 形 象 | 描写 角度 | 正面描写:通过对人物语言、外貌、动作、心理的直接描写和细节描写, 来表现人物的性格特征。 | |||

| 侧面描写:通过其他人物的言行间接凸显主要人物。 | ||||||

|

描写 方法 |

外貌描写 |

对人物容貌、衣着、神情、体态 等进行描写,表现人物的身份、 感情、性格等。 | 作用:

①反映人物心理; ②刻画人物性格特征; ③交代人物的身份、地 位 ; ④推动情节发展; ⑤揭示文章主题。

答题规范: ①运用了(外貌、语言、 心理、动作、神态)描写 方法, ②描写了 …… ③(生动形象地)写出 了……的情形 ④表现了人物……的心 理或刻画了……(人物 形象)。 |

|||

| 语言描写 | 包括人物的独白和对话,表现人 物的感情变化、性格品质。 | |||||

|

动作描写 |

描写人物在某种情况下所做出 的反应,表现人物的感情变化、 性格品质。 | |||||

|

心理描写 一 |

描写人物在一定的环境中的心

理状态和内心活动,揭示人物的 感情变化、性格品质。 |

|||||

|

神态描写 |

反映人物喜、怒、哀、乐的神态 变化,揭示人物……的心理状况 和……的性格特征。 | |||||

|

细节描写 |

指抓住生活中的细微而又具体

的典型情节,加以生动细致地描 绘,使它具体渗透在对人物、景 物或场面描写之中。 |

|||||

| 故事情节 | (序幕)—开端—发展—高潮—结局—(尾声) | |||||

| 环 境 | 自 然 环 境 :指故事情 节发展所处的自然

现象状况,如地点、 天气、景色、气候、 季节等。 |

作用:

①交代故事发生的时间、地点、人物活动的空间; ②渲染气氛; ③烘托人物心情(感情); ④衬托人物形象(性格); ⑤推动情节发展,为……作铺垫; ⑥暗示社会环境,揭示主题。 |

||||

|

社会环境:指人物所 处的时代背景,以及 小说中人物与人物 之间的关系。 |

作用:

①交代故事发生的时代背景、时代特征、社会习俗、思 想观念和人与人之间的关系; ②渲染环境气氛; ③烘托人物心情; ④推动故事情节的发展; ⑤深化主题。 |

|||||

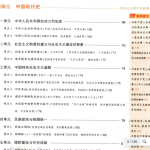

(二)散文阅读

|

散文 |

定义 | 散文是一种篇幅短小、题材广泛、真实自然、情文并茂的文学体裁。它能迅 速、及时地反映社会现实,被称为“文学的轻骑兵”。 | |

|

特点 |

形散而神不 散(形散神 聚 ) |

形散:①取材广泛自由,不受时空限制;②表现手法不拘一格, 可叙可议,可描写人物,可托物抒情;③组织材料、结构成篇 比较自由。 | |

| 神聚:主题(立意)必须明确而集中。 | |||

|

分类 |

叙事散文 |

叙事散文指以写人记事为主的散文。这类散文对人和事的叙述

和描绘较为具体、突出,同时表现作者的认识和感受,也带有 浓厚的抒情成分,字里行间充满饱满的感情。叙事散文侧重于 从叙述人物和事件的发展变化过程中反映事物的本质,包含时 间、地点、人物、事件等因素,从一个角度选取题材,表现作 者的思想感情。 |

|

| 举例:(统编八上)《藤野先生》就是以作者与藤野先生的交往(交 往的缘起、交往的经过与别后的怀念)为叙事线索,表达了作者 对藤野先生的真挚怀念。 | |||

|

抒情散文 |

抒情散文指注重表现作者的思想感受,抒发作者的思想感情 的 散文。这类散文有对具体事物的记叙和描绘,但通常没有贯穿 全篇的情节,其突出的特点是强烈的抒情性。它或者直抒胸臆, 或者触景生情,一般都充满诗情画意,即使描写的是自然景物, 作者也赋予它深刻的社会内容和思想感情。优秀的抒情散文一 般感情真挚,语言生动,还常常运用象征和比拟的手法,把思 想寓于形象之中,具有强烈的艺术感染力。 | ||

| 举例:(统编七上)《春》通过描写春草图、春花图、春风图、 春雨图和迎春图,抒发了作者对春天喜爱至深的情怀,唤起人 们对美好生活的憧憬,激励人们珍惜春光、奋发向上 | |||

|

哲理散文 |

哲理散文指注重议论说理,或表达一个观点,或阐述一个 道理,或议论某种现象的散文。它往往会从人或事饱含深情的 记述里,去发掘社会人生的大道理,理中含情,情中有理,意 蕴深广,给人以哲理的启示和情感的熏陶。 | ||

| 举例:(统编八上)《我为什么而活着》为“总——分——总” 结构,作者在第一段直抒胸臆,总结了支配自己一生的主要动 力;接着对自己的人生追求加以详细解释;最后一段对自己的 一生做出总结,他认为这样活是值得的,有意义的。 | |||

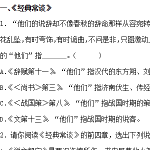

- 题目

◆考点一标题的含义

【常见问法】

1本文的标题“……”有什么含义?

【知识放送】

①点出标题所用的表达技巧,如双关、比喻、反问、引用

②分析标题的表层含义. 即把标题在文中的最浅层的意思分析出来

③ 分析标题的深层意义。深层意义的挖掘要联系小说的情节,人物、主题、环境等方面

◆考点二标题的作用

【常见问法】

1.文章以“ …… ”为题可谓独具匠心,请简述这个标题的妙处。

【知识放送】

1.点明了故事发生的地点,交代故事发生的环境,如孙犁的《芦花荡》 . 2.概括文章主要内容,如屠格涅夫的《猎人笔记》。

3.设置悬念,激发读者兴趣, 如刘慈欣的《带上她的眼睛》。 4.作为贯穿全文的线案,如朱自清的《背影》。

5 .考虑修辞角度,题目使用什么修辞格或句式,有否词类活用,有无比喻、象征意味;形象含蓄表

达 … … 情感、揭示文章中心,如彭荆风的《驿路梨花》。 6.奠定全文的感情基调, 如毛泽东的《纪念白求恩》 .

7 .突出主题,对主题的表现起画龙点睛的作用, 如施耐庵的《智取生辰纲》。

8.为塑造和突出人物形象服务,如朱德的《回忆我的母亲》。 9.推动故事情节的发展, 如曹雪芹的《刘姥姥进大观园》。

【答题思路】

标题的含义是 … … ,它概括(暗示)了 … … (文章的主题、内容、线索等),引起读者对 … … 的深思(阅读兴趣),表达了作者 … … (思想感情)。

◆考点三标题能否互换

【常见问法】

1.文章题目“ …… ”能否换为“ …… ”?

【知识放送】

1.从是否有助于突出人物形象、主题。

2.是不是小说的线索。

3 .能否概括小说主要内容。

4.能否制造悬念、讽刺、双关等角度分析两个标题的优劣进而确定是否可以替换。

- 内容

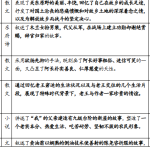

◆考点一概括情节

【常见问法】

1.小说讲述了一个什么样的故事?请简要概述。 2.请根据文章内容及提示,补全故事情节。

3.根据提示,将文中表现“我”心情的词语填在下面的空格里。 4.请按照时间顺序将小说的内容补充完整。

【解题技巧】

1.首先,审清题意,弄清楚题目要求填写的内容。所填写的内容可能是时间、地点、场景,也 可 能 是故 事 情 节 、心理活动等。

2.其次,确定答题范围。根据题目所给的线索提示,理清小说的写作思路,找到空缺情节在文 中所对应的段落。

3.最后,概括段意,精练表达。抓住关键语句,如起首句、总结句、过渡句、中心句、体现思 路的标示句等, 加以提炼整合,用简洁的语言进行概括。

◆ 考 点二 情 节 作 用 –情节(概括+效果】+环境+人物( 次+主】+主旨+结构(开头、中 间、结尾) 【常见问法】

① 文中写了XX 情节在小说中起到什么作用?

②XX 情节对全文情节的展开有什么作用?

③文章开头中间结尾写XX 情节,有什么作用?

【知识放送】 特殊情节的作用

(1)小说开头作用

① 设疑(悬念)式开头。

这类开头,主要是提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问。其作用是造成悬念,引出 下文,并引起读者的思考,吸引读者把小说读下去。作用为:引起读者的思考;引出下文的情 节;突出人物形象;揭示小说的主题。

②写景式开头。

作用为:交代故事发生的环境;渲染气氛;烘托人物心情;推动故事情节发展.为下文做铺垫。

(2) 小说结尾作用

①出人意料的结局(欧 · 亨利式结尾)

从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产 生震撼人心的力量。

从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。 从主题上看,能更好地深化主题。

②令人伤感的悲剧结局

从主题上看,能更好地深化主题。

从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。 这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

③令人喜悦的大团圆结局

从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

从阅读者的情感体验看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、 愉悦之感。

从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性超越了战争,反映出人类向往和平美好生活的愿望。

④ 戛然而止,留下空白

留 下 了“ 空白”,给读者想象,让读者进行艺术再创造,能更好地深化主题。

(3)答题格式

① 情节作用:结构上, XX 情节在文中有……作用。内容上, XX 情节写了 … … ,突出了 … … , 表现了 … … .

②情节特色:具体表现+具体作用

◆考点三段落作用

【常见问法】

1.文中“… … ”句子有何用意(作用)?

2.简要分析第×段在内容和结构上的作用。 3.说说第×段在全文中的作用。

【解题技巧】

要解决此类问题,需要从两个大的角度考虑: 一是结构上, 结构上是指情节本身的作用, 与其他情节之间的作用。这就需要考虑情节本身在文章中所处的位 置- 开头、中间、结尾; 二是内容上 . 内容上是指情节与环境、人物、主题、读者之间的作用;

知 识放送】

|

结构上 |

(1)开头段:①开篇点题;②引出下文或引出话题;③总领全文。 |

| (2)中间段:承上启下的过渡作用。 | |

| (3)结尾段:①呼应标题;②照应前文;③总结全文。 | |

|

内容上 |

(1)对环境:突出或交代人物活动的环境,使环境更具典型性。

(2)对人物:塑造了……的人物形象,表现了人物……的性格或精神,刻画 了人物……的心理,使人物形象更加丰满。 (3)对主题:揭示或表达或寄托或暗示了……的主题,深化主题,突出主题, 丰富主题等。 (4)对读者感受:设置悬念,吸引读者注意力,引起读者的阅读兴趣,引发 读者思考。 |

◆考点四结构手法

【常见问法】

1.文章哪些地方运用了 … … (如伏笔、悬念等),暗示 … … ?请简要回答。

2.本文主要采用了哪种写作手法?表达了作者怎样的思想感情?(或:简要分析其作用。) 3.选文多处运用了……手法,请找出一例,并简要分析。

4.文章在结构上运用了多种表达技巧,请举出一例,结合内容作简要分析。

5.本文不止一处运用了……的手法,请你从文中找出一例,并说说它的表达作用。

【解题技巧】

1.分析文章的写作手法,需从表达方式、修辞手法、结构手法以及表现手法等方面入手。 2.解题时要注意:

(1)牢记写作手法本身的特点。

(2)联系文章主题。 一篇文章的主题常常决定谋篇布局时采用什么写作手法。

(3)联系写作对象。写景状物类文章通常用借景抒情、托物言志、象征等手法;写人叙事类文 章通常用对比、衬托、以小见大等手法;揭露类文章常用对比、夸张、讽刺等手法。

(4)联系上下文。不同的语言环境通常所用的写作手法也不同。如富有静态美的景物通常借助

动态描写彰显其静;感情、情怀的抒发常立足于景物描写之上。

【知识放送】

| 结构手法 | 作用及答题思路 | 教材举例 |

|

照应(首 尾呼应、 前后照 应 ) |

文章的开头和结尾形成前后照应,使情节完整,结 构严谨,中心突出

作用:……与……相互照应,为下文……情节做 铺垫,使情节完整,结构严谨,中心突出。 |

(统编八上)《背影》一文中四次写 “背影”,三次写“流泪”,反

复照应,感情一次比一次抒发得 强烈,滚滚热泪既表达了儿子的 情感,又衬托出父亲背影形象的 感人。 |

|

伏笔 (铺染) |

伏笔(铺染):铺垫,前面有所交代,打好基础,以便 后面的高潮,是行将来临的事物的村托(写法),与 铺整类似的手法是伏笔,前段为后段所作的堤示 与暗示(谋篇布局)。

作用:采用了伏笔(铺染)的写作手法,……是为 下文写埋下伏笔,生动形象地写出了……激起读 者的阅读兴趣,使文章结构严谨(交待含蓄,使文 章内容前后照应,情节衔接严丝合缝) |

(统编七上)《猫》中,写第一只猫 忽然消瘦,预示其生病和死亡;

写第二只猫生性活泼好动,不怕 生人,“我们都很为它提心吊胆”, 预示它被路人拐走的命运;写第 三只猫不招人喜欢,又老爱凝望 鸟笼,为其后来的被冤枉埋下伏 笔。 |

| 悬念 | 悬念是读者对故事情节和人物命运很想知道又 | (统编七下)《驿路梨花》中,对茅 |